【授業をのぞいてみよう】

7月30日(水)

動物看護総合学科 1~3年

動物看護師セミナー「血液内科セミナー~知っておいて損はない!犬と猫の血液型と輸血前検査」

主催:福山小動物臨床研究会

犬と猫って、人間と同じように血液型があるの?

動物看護総合学科では、東京農工大学の呰上先生をお迎えして血液内科セミナーを開催しました。

実は動物医療の「血液型検査」や「輸血」は、インフラ整備や検査方法の標準化など人医療ほど確立されてはいません。動物医学の進歩や検査キット・血液バンクの発展によって徐々に整いつつありますが、地域や施設間格差などが課題。

今回のセミナーでは、東京農工大学 農学研究院 動物生命科学部門の呰上(あざがみ)先生より、この分野についての特別授業を受けました。

この講義は近隣の動物病院で働く動物看護師さんたちにも公開されていて、地元動物病院に勤務する卒業生もたくさん訪れていました!

犬と猫、それぞれ違う血液型

犬の血液型はDEAという仕組みで分けられます。

ボクサーやフレンチブルドッグ、シェパードはDEA1(-)が多く、どの犬にも輸血できる「万能な血液」を持っています。

猫はA型、B型、AB型の3つ。日本ではA型が95%、B型は5%ほどです。でも、ここに大きな危険が!B型の猫にA型の血液を輸血すると、命に関わる反応が起きてしまうのです。

「犬はDEA1(-)、猫はAB型に注意が必要で、特に猫のB型にA型を輸血してしまうと、死に至る危険性があることを学びました」と学生も驚いていました。

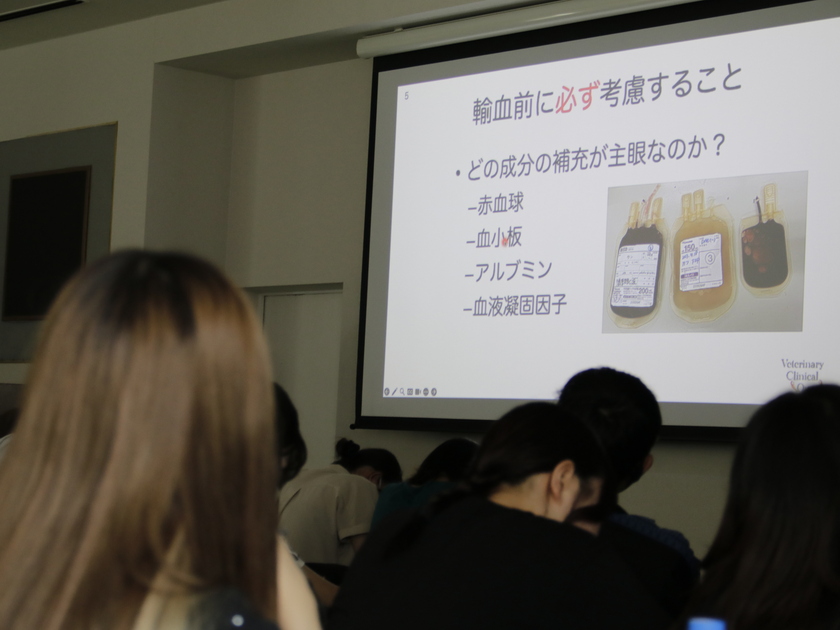

輸血前に必ず行う大切な検査

輸血前には血液型を調べる検査と、クロスマッチ試験という安全確認が必須です。実は動物医療の現場では犬の場合は検査をせずに輸血することもあります。でも特に猫では、初回でも必ず行う必要があります。

「輸血する側もされる側も命の危険がある行為なので、きちんと血液型検査、クロスマッチ検査をすることは、動物看護師にとってとても大切な仕事になると感じました」

「輸血はただすればいいというものではなく、血液型判定、クロスマッチ試験がとても大切だということを知りました」

学生たちは検査の重要性を実感したようです。

輸血後のケアまでしっかりと

輸血は血液を入れたら終わりではありません。その後24時間は特に注意深く動物の様子を見守り、熱が出たり血色素尿が出ないかチェックします。

「輸血量だけでなく、どの成分を補充するのかに着目することや、輸血後も様子を見ることの大切さを学べました」

「輸血に関する幅広い知識を習得できたことは、今後の動物看護師としての業務に大いに役立つと感じています」

高度な知識で動物を守るプロに

動物看護総合学科では、このような専門性の高いセミナーも開催し、現場で活躍できる動物看護師を育成しています。

大学の先生から直接学べる機会は、学生たちにとって貴重な経験です。基礎だけでなく、最新の知識を身につけて、動物の命を救うプロをめざしています。

広島県の動物系専門学校で唯一、文科省「職業実践専門過程」に認定されています。

「職業実践専門過程」は、インターンシップ制度や本日のような特別授業を始め、動物系企業や専門家、動物病院と連携した授業や実習をふんだんに取り入れ、最新の企業ニーズ・社会ニーズを反映したカリキュラムが特徴です。

動物看護総合学科および動物健康美容学科は広島県の動物系専門学校で唯一、文科省の認定を受けている学校です。

職業実践専門過程についてはこちら(文部科学省サイト)

動物が好き!動物看護師をめざしたい!

そんな方はぜひオープンキャンパスで授業を体験してみてください。

高校1・2年生や社会人の方、保護者様も参加できますので、ご家族やお友達とお気軽にお越しください。

学校生活や就職について先生や在校生に聞くこともできますよ。

ご予約・開催日確認はこちらから

SNSでは過去のオープンキャンパスや日々の授業、学校生活の様子を随時アップしています。

フォローお待ちしています♪

【Instagram】 ♪可愛いスタッフアニマルたちの日常更新中♪