目次

マンガ家とは

マンガ家とはマンガのストーリーを考えたり、絵を描く仕事です。週刊少年ジャンプに掲載するマンガを描く人もいれば、一般誌や参考書の解説マンガや4コママンガを描く人など、さまざまなマンガ家がいます。

そして今では海外から日本文化の1つとして認知されているマンガを支える第一人者として、重要な役割を果たしています。

そんなマンガ家になる方法や仕事内容、やりがいなどをご紹介します。

日本の文化を支える一人

マンガ家とは、自分のアイデアを絵で表現して、人々に感動や笑いを届ける仕事です。個性的なキャラクターと、誰も思いつかないようなストーリーやキャラクターで、自分だけの世界を作り上げて読者を夢中にさせます。

今では、マンガは日本を代表する文化の一つ。たくさんの個性的なマンガ家が活躍しています。マンガには、アクション、恋愛、ミステリー、ファンタジーなど、いろんなジャンルがあって、子どもから大人まで、あらゆる世代の人たちが楽しめます。

最近は、インターネットが発達して、マンガを発表する場所も広がりました。パソコンやスマホで読める「デジタルマンガ」や「Webマンガ」が登場し、マンガ家はさらに活躍できるようになりました。

マンガ家の仕事とは?

マンガ家の仕事は、ただ絵やストーリーを描くだけではありません。作品を作り上げるまでの長い道のりを、すべて一人で、あるいはアシスタントと協力しながら進めていきます。

まず、何をするかというとストーリーの骨組みを決める「プロット」から始まります。どんな物語にするか、どんなキャラクターを登場させるか、世界観(最近だと転生のストーリーが多く描かれています)はどうするかなど、作品の土台をじっくりと考えます。これが面白さの鍵になります。

プロットが決まったら、次に「ネーム」と呼ばれる、マンガの設計図を作っていきます。キャラクターのセリフやコマ割りを決めて、マンガの全体の流れをざっくりと描いていきます。

ネームが完成したら、いよいよ「下描き」の工程に入ります。ネームを元に、鉛筆などでキャラクターや背景を具体的に描いていきます。そして、その下描きの上にインクやペンで「ペン入れ」をして、線画を完成させます。

最後に、影や質感を表現するための「トーン処理」や、色の塗り分け、ホワイトで修正するなどの「仕上げ」を行います。

最近では、紙とペンを使って描くアナログ制作ではなく、パソコンやタブレットで描くデジタル制作が主流になりつつあります。デジタル制作では、修正が簡単にできたり、効率よく作業ができたりするメリットがあります。

このように、マンガ家は一つの作品を作り上げるために、さまざまな工程をこなしています。

マンガ家になるには

マンガ家に求められる技術・知識として今までにないストーリーや世界観、キャラクターを生み出す「発想力・想像力」。そして締め切りを必ず守るための「精神力・継続力」。

そしてなによりキャラクターの感情を表現するための「画力」があります。そして仕事をより円滑に進めるために必要な編集者とのコミュニケーション能力になります。

具体的にマンガ家になるにはいくつか方法があります。

①マンガ雑誌などを扱う出版社への持ち込み→デビュー

②雑誌の漫画賞などへの応募→新人賞などの受賞

③WEB・SNS上での投稿、発信で編集者の目に止まる

④独学での技術習得

などがありますが、まずはアシスタントからスタートするのが確実です。

もっともポピュラーなのは出版社の編集部への持ち込みです。ですが近年ではSNS上で話題になったマンガがアニメ化したりなど、SNSの発信が上手いマンガ家ほど多くの人の目に入る可能性が高いです。

マンガ家になるために必要な資格とスキル

画力と表現力を磨く

読者の心をつかむマンガを描くには、キャラクターや背景などを魅力的に描く画力と、感情や雰囲気・臨場感を伝える表現力が欠かせません。

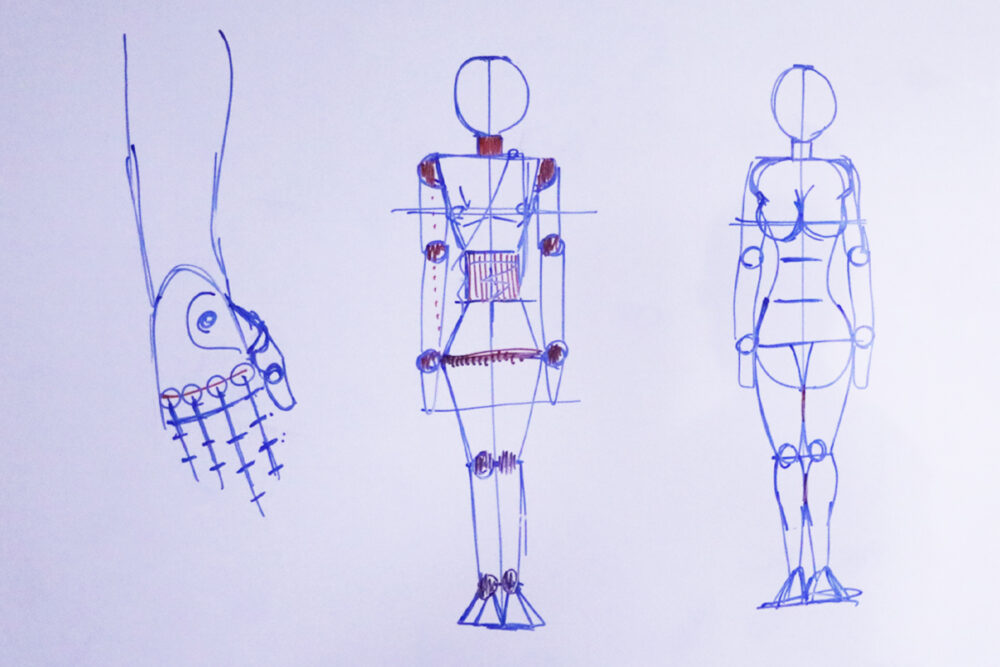

まずは、人物や物を正確に描くためのデッサンの力を身につけましょう。これがマンガを描くための土台になります。

基本的な画力が身についたら、次は「自分らしさ」を見つける番です。例えば、キャラクターの目の形や髪の毛の描き方、体のバランスなど、自分だけの個性的なタッチを模索してみましょう。キャラクターの感情を豊かに表現できると、読者は物語に引き込まれます。

最近では、パソコンやタブレットを使ったデジタル制作に移行しています。デジタル作画ソフトを使いこなすスキルは、大きな武器になります。

これからマンガを描き始めるなら、最初は鉛筆と紙を使ってアナログの基礎を学び、慣れてきたらデジタルに挑戦してみるのがおすすめです。アナログとデジタルの両方の良いところを取り入れて、自分に合った方法を見つけてみましょう。

物語の構成力とストーリーセンス

マンガ家にとって、絵が上手なのはもちろん大切ですね。ただ、それと同じくらい、いや、それ以上に大切なのが「物語(ストーリー)の面白さ」です。

いくら絵が上手でも、物語が退屈・面白くないと感じると、読者は途中で読むのをやめてしまいます。キャラクター同士の関係性や、物語の始まりから終わりまでをどう組み立てるか、そしてマンガを読み終えた後にどんな気持ちになってほしいのか、といった「構成力」を磨くことで、作品のクオリティは格段に上がります。

では、どうすれば面白いストーリーを生み出したり、創り出す力が身につくのでしょうか?

まずは、色々なマンガや小説、映画を見て、「どこが面白いのか」を自分なりに分析してみることが重要です。好きな作品の面白いと思った部分をメモしたり、その作品の構成を真似して描いてみたりするのも良い練習になりますよ。

たくさんの作品に触れてこそ、自分の中に面白い「引き出し」を増やしていくことができます。そうすると、やがてあなただけのオリジナリティが生まれてきます。

マンガ家を目指すなら、たくさんの物語に触れて、ストーリーセンスを磨くことから始めてみましょう。

観察力・想像力を磨くヒント

マンガの世界をより魅力的にするには、日々の生活で「観察力」と「想像力」を鍛えることがとても大切。

たとえば、道行く人の服装や表情、歩き方などを注意深く観察してみましょう。電車の中で見かける人々の会話を自分なりに想像してみるのも面白いですね。そうすることで、魅力的なキャラクターのヒントが見つかるかもしれません。

日常からアイデアの種を見つかることもたくさんあります。例えば、街を歩いたりカフェにいるとき、目の前に広がる風景をじっくりと観察したり、建物の形や物の配置、光の当たり方などをスケッチしてみるのも効果的。

また、知らなかったことを知る・知ろうとする習慣をつくることも重要です。本を読んだり、ドキュメンタリー番組を見たりして、様々な分野の知識を吸収してみましょう。思わぬところで、物語の意外な展開やキャラクター設定のアイデアにつながることがあります。

日常の「なぜ?」や「面白い!」という気持ちを大切にすることで、あなたの描くマンガの世界はどんどん広がっていくでしょう。

デビューを勝ち取るまでのロードマップ

マンガ家としてデビューするには、作品を完成させて終わりではありません。編集者と一緒に、より良い作品に仕上げていく必要があります。

何度もネーム(マンガの設計図)を描き直したり、編集者のアドバイスをもとに修正を繰り返しながら、あなたの作品を最終的な形にしていきます。

この作業で大切なのは、自分の描きたいこと(コンセプト)はしっかり持ちながら、読者が「面白い!」と感じる要素をうまく取り入れることです。自分のこだわりも大切にして、読者を楽しませる。この2つを両立させる、バランス感覚が求められます。

デビューを勝ち取るには、編集者と何度もやり取りを重ねながら、作品を磨き上げていく根気強さが大切です。

企画書とネームの重要性

マンガ家にとって、作品作りの最初の段階でとても重要になるのが、「企画書」と「ネーム」です。

企画書は、作品の魅力を伝えるため、作品のコンセプト・あらすじ・どんなキャラクターが登場するかなどをまとめた、いわば作品の名刺です。これをしっかり作っておくと、編集者に自分の作品の面白さを一言で伝えられます。

そして、ネームは実際のマンガの設計図です。どのページに何をどれくらいのコマを使って描くか、セリフはどうするか、ということを細かく決めていきます。ネームをしっかり練っておけば、後の作画作業がスムーズに進み、作品全体の完成度も高まります。

この企画書とネームをじっくりと時間をかけて作り込むことで、編集者との打ち合わせもスムーズに進み、納得のいく作品に仕上がります。

編集者とのやり取りの流れ

まず作品を持ち込みや新人賞で評価してもらい、担当編集がつけば、作品のコンセプトや方向性について話し合います。次の段階では、ネームの提出とフィードバックのループを経て、読み手に伝わりやすい作品へとブラッシュアップを進めていきます。

編集者は市場のニーズや読者層、雑誌の特徴などを踏まえた視点でアドバイスをくれるため、プロの目線をどう活かすかがポイントになります。修正ポイントを受け止めつつも、自分の表現したい部分との折り合いを見つけることで、より完成度の高い作品に仕上げていくことが大切です。

マンガ家に向いている人の特徴

一つの作業に集中したり、没頭することが好きな人が向いています。さらには人を驚かせたい、感動させたいという人が続けられる仕事でもあります。

マンが家は作品完成までには担当編集者と何度も打合せを繰り返します。才能があってもマンガ家として生計を立てるまでには長い下積みがあったり、漫画家デビュー後も高いクオリティの作品を創作し続ける必要があるなど、好きなことをやり続けられる忍耐力も必要です。

また、自分の時間を自由に使え、実力がものをいう世界だからこそ、一人で様々なことをこなす必要があるため、アシスタント自己管理力や、交渉力、マネジメント能力も求められる職業です。

マンガ家の給料・年収について

マンガ家の収入は、作品の売れ行き次第で大きく変わります。もちろんヒット作が出ればその分大きな金額が入ります。誰もが知っているような日本の人気マンガ家は数億を稼ぐといわれています。

ですが連載を持っていても、打ち切りと常に隣り合わせのマンガ家もいたりなど年収の幅はとても広いです。

マンガ家の原稿料はページ数で決まることが多く、雑誌の種類・ジャンルやマンガ家自身のランク・知名度により、1ページ数千円~数万円程度です。

週間連載を抱えるマンガ家であれば単純計算で年収は1,000万を超えることになるので、夢のある職業であるといえます。

収益の仕組み(原稿料・印税・グッズ収入など)

漫画家の主な収益源となるのが、雑誌掲載時に支払われる原稿料と単行本の印税です。特に人気が高まり単行本の売り上げが伸びると、印税収入が大きく跳ね上がる可能性があります。さらに、作品がアニメ化やグッズ化されれば、そのロイヤリティも発生し、収入の幅が広がります。

ただし、デビュー直後は収益が不安定になりがちで、アシスタントの仕事やイラストの依頼を受けながら生計を立てる人もいます。常に複数の収入源を確保するリスク管理の考え方も、プロとして長く活動するためには必要です。

マンガ家としての就職先

マンガ家は基本的にフリーランスの自営業になります。その中で、出版社との契約を結びます。

マンガ家をめざすアナブキの学科

穴吹ビジネス専門学校には、マンガ家をめざすことができる「マンガ・イラスト学科」(2年制)があります。

漫画の製作技術やあらすじの書き方はもちろん、自身を売り込むためのビジネススキルなど幅広く学ぶことが可能です。

本学科ではマンガ専攻とイラスト専攻が選べます。マンガ家・イラストレーターの二つから、自身の適性に合った専攻を選べることで自信の武器をさらに伸ばすことが可能です。

さらに活躍中の現役マンガ家や業界のプロからの指導やアドバイスで「上手くなりたい!仕事にしたい!」を全力でサポートします。

興味のある人は下のボタンからチェックしてくださいね。