私立大学・専門学校の学費は国公立大学・専門学校と比べて高いイメージがありますが、実際に必要となる費用は学費(授業料)だけではありません。入学前の手続きや在学中の資金計画をしっかりと立てておくことで、将来的な経済的負担を軽減することができます。特に初年度は入学金や諸経費が重なるため、総額を正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、私立ならではの費用の内訳や学部ごとの違い、在学中に想定される支出の概要を詳しくまとめ進学準備に役立つ情報をお伝えします。

私立大学・専門学校の学費に関する理解を深め、準備を始めるきっかけにしていただければ幸いです。

目次

私立大学・専門学校の学費と国公立大学・専門学校との違い

私立の学費は、国からの補助が比較的少ないため、国公立よりも高額になりやすい傾向があります。国公立は税金による運営が大きな割合を占めるのに対して、私立は入学金や授業料など、学生からの納付金で学校運営を支える部分が多いのです。結果として、学費全体が高めに設定されるケースが一般的といえます。ただし、私立の高等教育機関の中には奨学金や減免制度を用意しているところもあるため、事前に各学校の制度を比較検討するとよいでしょう。

私立を選ぶメリットとしては、独自の教育カリキュラムや研究施設が充実している場合が多いことが挙げられます。学費が高めでも、専門設備やサービス、留学プログラムなど、学習の幅を広げられる環境が得られることも魅力です。

学費に含まれる主な費用項目

私立の学費に含まれる費用として、授業料、入学金、施設設備費、実習費などが挙げられます。特に理系や芸術系の学部では実験や実習にかかる費用が大きく、施設設備費や器材使用料が学費に含まれるケースも多く見られます。さらに、学生研究や課外活動で必要となる材料費が別途必要になる場合もあるため、事前に学校のホームページや募集要項をよく確認しておきましょう。

私立と国公立で学費が異なる理由

大きな理由としては、国公立は国や自治体からの補助金を受けて運営されているのに対し、私立は学生からの学費収入に対する依存度が高いことが挙げられます。さらに、私立は校舎や設備の維持費に加えて、教育内容を独自に充実させるためのコストがかかる場合があります。こうした投資は質の高い教育や多彩なプログラムを提供するために重要ですが、その分学費が膨らむ傾向につながります。結果として、国公立に比べて私立では初年度納付金や年間学費が高めに設定されるのです。

入学前にかかる費用の内訳

進学先が決まると、まず必要となるのが入学金や入学時納付金です。入学金は入学の意思を示すための一時的な支払いですが、学校によっては数十万円単位に達することもあります。一般的にこの支払いは合格発表後の限られた期間内に行う必要があるため、タイミングを逃さず準備することが大切です。さらに、入学時納付金には初年度授業料や施設費の一部が含まれる場合もあるので、資金計画を早めに立てておくことが重要になります。

また、複数の学校に出願して合格通知を複数受け取った場合、入学手続きを複数校で並行して進めるケースも考えられます。最終的に進学先を一本に決めたとしても、いったん支払った入学金は基本的に返還されません。

ただし、学校によってはこの入学金の支払い期限を延長する制度などが使える場合があります。

穴吹カレッジ福山では、併願先の合格発表まで入学金の納入を延期する制度があります。

施設設備費・実習費などの費用

入学時には授業料や入学金だけでなく、実習設備の利用費や施設の維持管理費など、さまざまな名目で費用がかかる場合があります。理系学部では実験器具や研究設備の維持費が高額になることが多く、芸術系の学部でもスタジオや特殊教材の費用がかさむことがあります。こうした費用は学費に含まれているケースと別途徴収されるケースがあり、金額も学校や学部ごとに大きく違います。特に専攻で必要となる特別設備の使用状況は事前によく確認するようにしましょう。

在学中に必要な費用と年間学費

私立学校の毎年の学費には、授業料をはじめ施設維持費や実験実習費などが含まれることが一般的です。学部によっては年間の学費総額が100万円を超えることも多く、医学部や歯学部などではその数倍に達することもあります。さらに、学年が上がるにつれて実習やゼミ活動が本格化し、追加の教材費や課外費が必要になるケースがあるため、年度ごとに支出を見直すことが重要です。また、大学や専門学校によっても修学年が異なり、大学では4年間の在学期間が一般的であるのに対し、専門学校では2年~3年が一般的です。こうした在学期間を含めた年間経費を俯瞰して把握しておくと、計画的な管理がしやすくなります。

学費の支払い方法は、年1回の一括形式か、年2回の分納形式が一般的ですが、学校によってはさらに細分化して分割払いできる制度を設けている場合があります。支払いのタイミングや回数を知っておくと、アルバイトや奨学金などの収入と合わせた資金調達計画を立てやすくなります。また、延納や減免を希望する場合も、学校によって手続きや要件が異なるため、事前に学生課や奨学金窓口に確認しておくことをおすすめします。

通学費や教材費など学費以外の支出

学校に通うための交通費や、講義やゼミで使用する教科書・教材費も、毎年積み重なる支出のひとつです。都市部に大学がある場合、定期券の購入コストが年間で数万円になることもあり、遠距離通学ではさらに大きな負担になるでしょう。専門書や学部特有の機器、あるいはサークル活動費なども加わるため、思わぬ出費に備える必要があります。こうした費用を含めて生活費全体を定期的に見直し、無理のない範囲で学びを継続できるように計画しましょう。

学部別に見る初年度学費

学部によって大きく異なる初年度の学費相場を把握し、専攻選びへの参考にしましょう。

私立学校の初年度学費は、学校ごとはもちろん、平均額でも文系・理系・医歯系・芸術系などの学部によって大きく変動します。自分の学びたい分野と将来的な費用負担の両面を考慮することが大切です。

学部ごとの費用差は、設備の違いやカリキュラムの特性に由来します。

初年度学費を含め、2~4年間、あるいは学部によっては6年間の総額を見越しておくと、進学後に必要となる資金をより正確に計画できるでしょう。

文系学部の費用相場

文系学部は他の学部と比べて設備投資が少ないとされ、初年度学費も比較的低い傾向があります。それでも入学金や施設費を含めると、年間およそ100万円前後か、さらに上回るケースも珍しくありません。さらに教科書代やゼミの資料調達費など、細かい出費が複数発生することがあるため、想定外の支出を防ぐためにもこまめに家計管理を行う必要があります。

理系学部の費用相場

理系学部は文系に比べて教授陣による研究や実験室整備のコストが高く、その分学費も上乗せされやすい傾向があります。初年度学費では150万円程度に達する学校も多く、特に理工系の実験科目が充実しているところほど費用は上がりがちです。ただし、高度な研究環境で学べるメリットは大きいので、投資の価値を十分に考慮することが大切です。

実験道具や研究室費用など、年次が上がるにつれて追加課金が発生することもあるため、学費とは別途に予算を確保しておくとよいでしょう。

医歯系学部の費用相場

医歯系学部は私立大学の中でも特に学費が高い領域であり、初年度だけで数百万円、6年間の総額が数千万円に及ぶ場合すらあります。これには手術や臨床実習を想定した高度な設備の運用コストや、専門教材費などが大きく関係します。進路としては高い社会的需要が見込まれますが、その分経済的負担も重くのしかかるため、奨学金や教育ローンの活用、家族との十分な相談が欠かせません。

芸術系やその他学部の費用相場

芸術系学部では、スタジオやレッスン室など特別な設備が必要になることが多く、作品制作や実技指導に関連した実習費が高額化しやすい特徴があります。初年度学費としては文系よりも高めに設定されることが多く、専攻内容によっては教材費がさらに膨らむことも考慮すべきです。その他にも、国際関係や情報系など特殊なカリキュラムを開催する学部では、海外実習や先端機器の導入費が学費に反映される場合があります。

在学中にかかる学費の総額

2~4年間の学費やその他の費用を合計すると、かなりの金額になるため、詳細を把握して将来的な支出を見通すことが重要です。

私立学校では、入学から卒業までの2~4年間で授業料や諸費用を合計すると数百万円から学部によっては1000万円以上の負担になることもあります。奨学金制度の検討や学資保険の積立などを早めに進めると安心です。

また、留学や海外研修などを検討している場合は、さらに追加費用を考慮する必要があります。

在学中には教材費や通学交通費など、学費以外の支出も積み重なるため、総額で予想以上に大きな負担となりがちです。自宅から通学する場合と一人暮らし・下宿生活では家賃や生活費の差も大きく、トータルで見たときの出費は人それぞれ大きく異なります。こうした要素を踏まえ、家族や専門機関と相談しながら資金計画を綿密に立てておくことが大切です。

自宅通学と一人暮らしで変わる費用

自宅から通学する場合は交通費がかさむ地域や通学距離によっては月1万円以上かかることもあります。一人暮らしをする場合は、家賃・食費・光熱費など生活費全般が追加で発生するため、年間で数十万円から100万円以上の差がつくことがあります。自分に合った通学スタイルを選択し、生活費を含めたトータルコストで考える習慣を身につけましょう。

学費以外で考慮したい留学費用

留学を検討するならビザ取得や現地での生活費を含め、追加の費用がどの程度かかるかを具体的にイメージすることが欠かせません。

留学費用は学費のみならず、渡航費や現地での住居費など多岐にわたります。短期留学や語学研修でも数十万円の出費が見込まれることがあるので、大学入学後に余裕を見て準備を始めるのが賢明です。こうした費用は早い段階から想定し、必要に応じて奨学金やローンの活用も検討しておきましょう。

海外留学や交換留学で追加発生する費用

留学を視野に入れる場合は、留学先の大学の授業料がどの程度必要になるかを必ず確認しましょう。交換留学でも、提携校の学費が免除あるいは軽減されることが多いですが、それでも飛行機代や保険、生活費が上乗せされるため、予想以上の支出となる場合があります。語学力向上や国際的な視野を得るメリットは大きい一方で、学期や年次をまたいだ留学では卒業時期が延びる可能性もあるため、追加で学費が発生することも見落とさないようにしましょう。

奨学金・減免制度・学資ローンの活用

私立の高額になりがちな学費をサポートする奨学金制度や教育ローンは、多くの学生にとって重要な資金源です。

学費を負担する上で、奨学金や減免制度、学資ローンは心強い味方になります。

奨学金

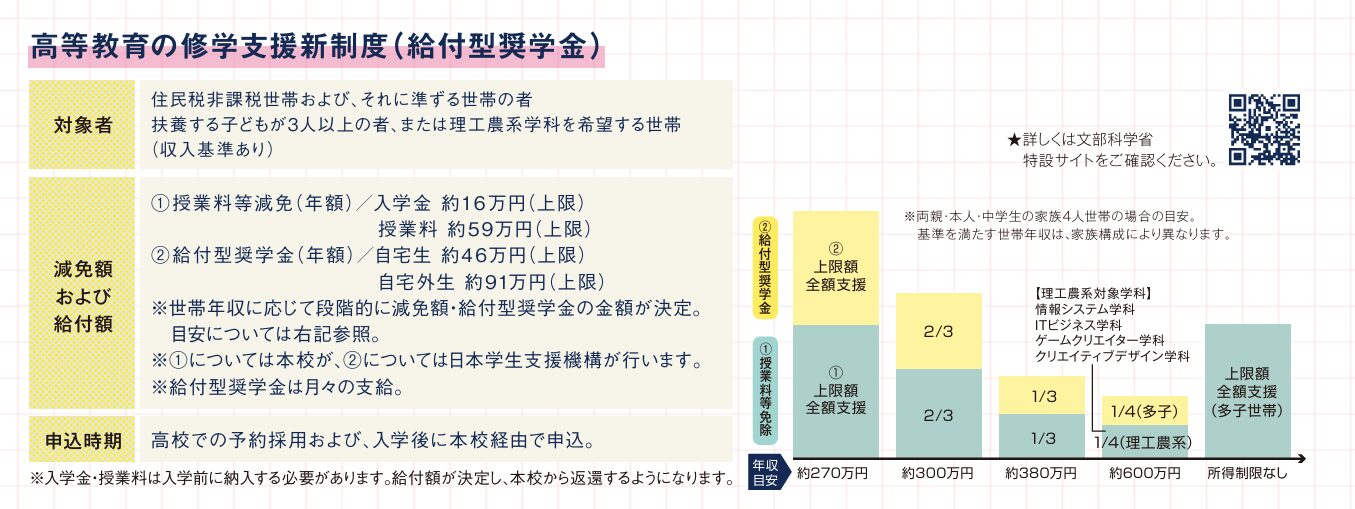

多くの学生が利用する日本学生支援機構の奨学金をはじめ、各自治体や学校独自の納入金免除制度などの支援制度を利用することで、在学中の学費負担を抑えることが可能です。特に世帯年収などの所得要件を満たす場合、高等教育の修学支援新制度によって授業料の減免や給付型奨学金が適用される場合もあり、大幅に家計負担を軽くできることがあります。

学校によっては日本学生支援機構の奨学金が利用できない場合もあるため、募集要項をしっかり確認することが重要です。

奨学金(高等教育の修学支援新制度)についてはこちらの記事も参考にしてみてください。

学費無償化(高等教育の修学支援新制度)の最新情報と大学・専門学校における制度のポイント

また、家計が急変した場合に短期的な支出を補うための特別貸与制度などもあるため、困ったときは大学の学生課や公的機関に相談してみましょう。

給付型・貸与型奨学金の種類と申請方法

給付型奨学金は返済不要というメリットが大きく、主に経済的に困窮している学生や成績優秀者を対象に提供されます。また高等教育の修学支援新制度は給付奨学金の対象者が利用できる制度で、授業料や入学金の減免の支援を受けることができます。

特に2025年度からは多子世帯への支援が拡充され、中間所得層でも学びの機会を得やすくなりました。具体的な支給額や支援金の額は世帯収入などの要件によって違うため、文部科学省の高等教育の修学支援新制度で確認することができます。

貸与型奨学金は卒業後に返済が必要となりますが、月額が比較的高く設定されているため、学費や生活費を広くカバーしやすいです。

申請は入学後に行うものから、高校在学中に予約できるものもあり、書類の提出期限や審査条件を逃さないよう注意が必要です。複数の制度を比較・検討し、自身に最適な奨学金を活用することが資金面での負担軽減につながります。

教育ローン

教育ローンは、銀行や国の教育ローンなどを利用して学費を借り入れる仕組みです。金利がつくほか、返済期間や借入額に制限があることが多いため、利用を検討する際には金利や返済シミュレーションを入念に行う必要があります。一方で、最初からまとまった資金を用意するのが難しい場合には、有効な選択肢になるでしょう。複数の奨学金やローンを組み合わせる場合、返済スケジュールが複雑になる可能性もあるため、教育費を計画的に管理することが大切です。

学資保険や教育ローンでの資金調達

民間の学資保険は、早期に契約を行うことで満期時にまとまった教育資金を受け取れる仕組みになっています。子どもが小さいうちからコツコツと積立を行うため、進学が決まった段階で一度に大きな支出をまかなえるメリットがあります。一方、教育ローンは必要なタイミングで資金を借り入れることができますが、金利の負担を考慮しなければなりません。どちらも一長一短があるため、家族の収入状況や学費以外の出費を踏まえて最適な方法を選びましょう。

まとめ:私立の学校の学費を計画的に準備するために

経済的な負担が大きい私立学校でも、早めに情報を集めて対策を講じることで、安心して学生生活を送ることが可能です。

私立では、高額になりがちな学費や多岐にわたる支出が存在する一方で、奨学金や減免制度などの支援策が充実している場合も少なくありません。入学前から卒業までの学費の流れを把握し、自分の希望する学校の費用相場や生活費を含めたトータルコストをしっかり検討することが大切です。少しでも疑問や不安があれば、学校の窓口や専門機関に相談しながら計画を立て、将来に備えましょう。