学費無償化への注目が高まるなか、大学や専門学校でも支援制度の拡充が進められています。

この記事では、学費の無償化と言われている高等教育の修学支援新制度について、最新の制度概要や注意点を整理し、今後の進学や教育資金の計画に役立つ情報をご紹介します。

目次

学費無償化(高等教育の修学支援新制度)とは:背景と目的

いわゆる大学無償化と呼ばれている学費無償化(高等教育の修学支援新制度)は、誰もが等しく高等教育を受けられる社会を実現するため、国や自治体が進める政策です。

高等教育における学費は家庭にとって大きな負担となることが多く、特に所得が低い世帯では進学を断念せざるを得ない状況がありました。こうした問題を解消し、誰もが能力や意欲に応じて学べるようにすることが学費無償化の背景にあります。家計の経済状況による教育格差を緩和し、日本の将来を担う人材を幅広く育成する狙いがあるのです。

具体的には、授業料・入学金の減免措置、給付型奨学金の拡充などが行われています。

大学・専門学校の学費無償化(高等教育の修学支援新制度):所得制限緩和と変更点

一定要件を満たした大学や専門学校等に通う学生のうち世帯収入や学ぶ意欲などの要件を満たす全ての人が、高等教育の修学支援新制度の支援を受けることができます。

これまでは、世帯収入の要件によって支援の有無や支援額が制限されていましたが、近年は中間所得層を含む多くの家庭でも経済的負担感が大きいことがわかり、所得制限の撤廃に踏み切る動きが進んでいます。

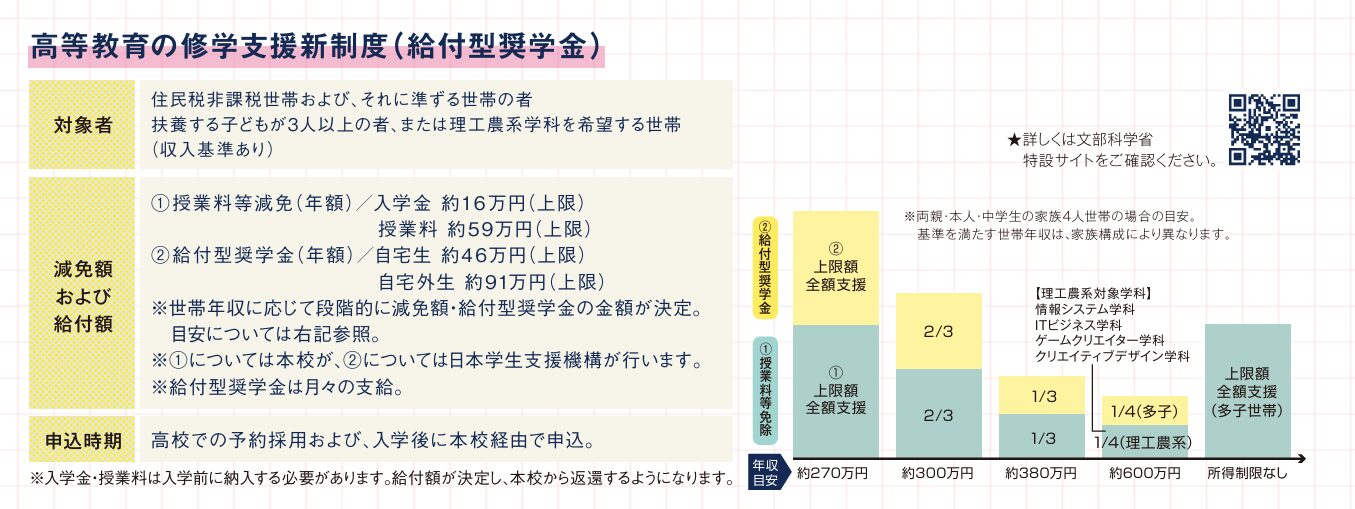

高等教育の修学支援新制度は、返済不要の奨学金と授業料・入学金などの授業料等減免の支援を受けることができ、その支援金の額は、世帯構成や収入などによって区分(第Ⅰ~第Ⅳ)に応じて決定します。

もともと第Ⅲ区分までの支援であった世帯収入の制限を2024年度(令和6年度)に緩和し、第Ⅳ区分が新たに追加されました。

2025年度(令和7年度)から多子世帯への支援も拡充し、扶養する子どもが3人以上いる世帯は所得の制限なく授業料等減免の支援を受けることができるようになりました。

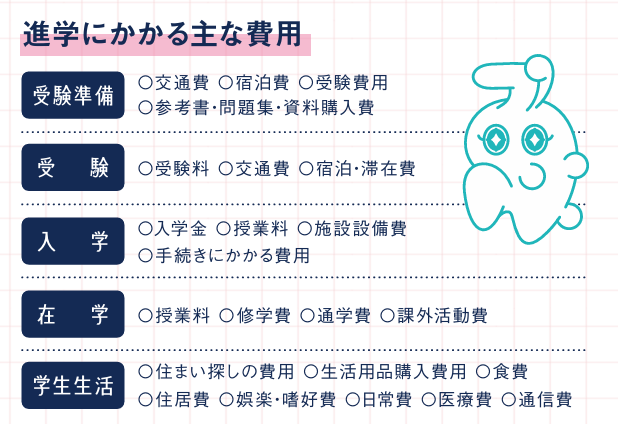

授業料以外の負担「隠れ教育費」とは?

大学や専門学校では、授業料や入学金以外にも教材費や実習費、施設設備費などさまざまな負担が発生します。これらは高等教育の修学支援新制度の対象外となることが多いため、家計における出費の見落としにつながりやすいのが特徴です。

これまで意識していなかった細々とした費用が積み重なると、学費の負担を大きく左右する要因になりかねません。あらかじめどの程度の出費が想定されるかを把握しておくことが大切です。

また、学校独自の授業料免除などの制度がある場合もありますので各学校で学費についても調べておくと良いでしょう。

学費についてはこちらの記事も参考にしてみてください。

専門学校の学費はどれくらい?分野別費用や支援制度まで徹底解説

高等教育の修学支援新制度:進学の支援内容

高等教育の修学支援新制度は給付奨学金の対象者が利用できる制度で、授業料や入学金の減免だけでなく、給付や貸与など複数の奨学金制度を組み合わせることで、幅広い層への対応が可能です。

特に2025年度からは多子世帯への支援が拡充され、中間所得層でも学びの機会を得やすくなりました。具体的な支援を受けられる額などは文部科学省の高等教育の修学支援新制度で確認することができます。

支援を受けるには一定の成績基準を満たすなどの条件が必要になるケースがありますが、学業意欲がある学生にとってはメリットの大きい仕組みです。

ただし、各大学や専門学校ごとに支援額の上限が決まっていたり、制度の適用条件や申請方法が異なるため、申し込む場合は必ず志望校や在籍予定の学校へ確認をとることが大切です。

穴吹カレッジ福山は「高等教育の修学支援新制度」(授業料減免+給付奨学金)および貸与奨学金の対象校です。

奨学金の種類

奨学金には大きく分けて、返済が不要な給付型と、将来的に返済しなければならない貸与型の2種類が存在します。国や自治体、さらには企業や民間財団など、多様な団体が奨学金を提供しているため、それぞれ申請条件や選考基準が異なります。希望する奨学金の特徴をよく確認し、自分に合った制度を探すことが重要です。

また、書類審査や面接などが必要になるケースも多く、申し込むタイミングや必要書類をきちんと把握しておく必要があります。複数の奨学金に同時に申し込めるケースもありますが、重複受給が制限されることもあるため、条件をしっかり確認しましょう。

奨学金は進学の大きな助けになりますが、返済義務のあるタイプは、卒業後の負担についても注意が必要です。計画的に活用することがポイントになります。

給付奨学金

給付奨学金は返済不要であり、経済的に困難な学生を中心に支給されます。政府による支給のほか、企業やNPO法人などが提供しているものもあるため、幅広い選択肢があります。審査にあたっては、家庭の所得状況や学業成績、課外活動の実績などが総合的に考慮される場合が多いです。

日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金を例としてご紹介します。

➀申込をする年の年度末に初めて高校を卒業予定の人

➁初めて高校を卒業した年度の末日から申込を行うまでの期間が2年以内の人

上記のいずれかに該当する人が給付奨学金に申し込むことができ、採用には家計基準や学力基準などの要件があります。

採用の対象になるかどうかは日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」で大まかに調べることができます。

給付奨学生として採用されると、毎月指定の口座に奨学金が振り込まれます。(採用区分によって月額は異なります)

また、給付奨学金に採用された人は「高等教育の修学支援新制度」の利用ができ、奨学金の給付とあわせて授業料等減免も適用されます。

貸与奨学金

貸与奨学金は将来的に返済が必要となる奨学金です。奨学金の利用額は自由に決めることができますが、利用する際には金利や返済計画を十分に考慮し無理なく返済できるかという視点を忘れずに持ちましょう。

返済期間や返済方法は、貸与元の団体によって異なることが多いため、制度の内容を十分理解しておくことも大切です。

大学進学中には学費以外にも生活費や就活費など何かと費用がかかるため、貸与奨学金を上手に活用すること自体は悪い選択ではありません。ただし返済責任を負うのは自分自身であることを常に意識し、将来設計の一部としてしっかり考えておくことが大切です。

日本学生支援機構(JASSO)の貸与奨学金について詳しくご紹介します。

貸与奨学金は以下のいずれかに該当する人が申し込むことができます。

➀申込をする年の年度末に初めて高校を卒業予定の人

➁初めて高校を卒業した年度の末日から申込を行うまでの期間が2年以内の人

また、貸与奨学金には第一種、第二種の2種類があります。それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

第一種

第一種貸与奨学金は無利子で借りることができ、学費負担を抑えたい学生にとって大きなメリットがあります。ただし、比較的厳格な学力基準や家計基準を満たす必要があり、応募者全員が受給できるわけではありません。

また、学業要件を満たなくなった場合には、貸与が停止されるリスクがある点にも注意が必要です。

第二種

第二種貸与奨学金は有利子のローン型の奨学金です。無利子の第一種よりも所得などの基準は緩やかですが、将来的な利息負担を考慮する必要があります。第二種奨学金を利用する場合は、就職後の年収見込みやライフプランを踏まえ、返済シミュレーションを十分に行っておくことをおすすめします。

学費無償化制度で変わる教育費負担とこれからの備え

高等教育の修学支援新制度は公立・私立を問わず拡充されつつあり、所得制限撤廃の動きも相まって、様々な家庭がその恩恵を受けられる可能性が広がっています。

対象の学校の確認や採用要件など最新情報の把握や大学・専門学校の情報収集を日頃から行い教育費全体のシミュレーションを立てておくことが大切です。制度の内容を正しく理解し、授業料以外の費用や奨学金の返済計画、教育費の資金計画などを含めた計画的な進学準備をすることが重要です。

高等教育の修学支援新制度によって進学のハードルが下がる中で、自分自身の学びたい気持ちや将来設計を明確に持つことで、より充実した学生生活を送ることができるでしょう。