命を守る検査「輸血前検査」に挑戦!

動物看護総合学科の2年生の「動物臨床検査学実習」

今回のテーマは、動物の輸血時に絶対に欠かせない「輸血前検査」。

輸血は、大怪我や病気の動物の命を救う最後の手段になることもあります。だからこそ、一つのミスも許されません。

学生たちは、実習に先立ち、獣医血液学の専門家によるセミナーなどで、高度な理論をしっかり学びました。

特に、猫の血液型が合わない場合、初回輸血でも命に関わる重症の反応が起こる可能性があることなど、命の重さを座学で深く理解した上で、実習に臨みました。

リアルな実践での挑戦

理論を学んだ学生たちが次に向かうのは、実践の場です。

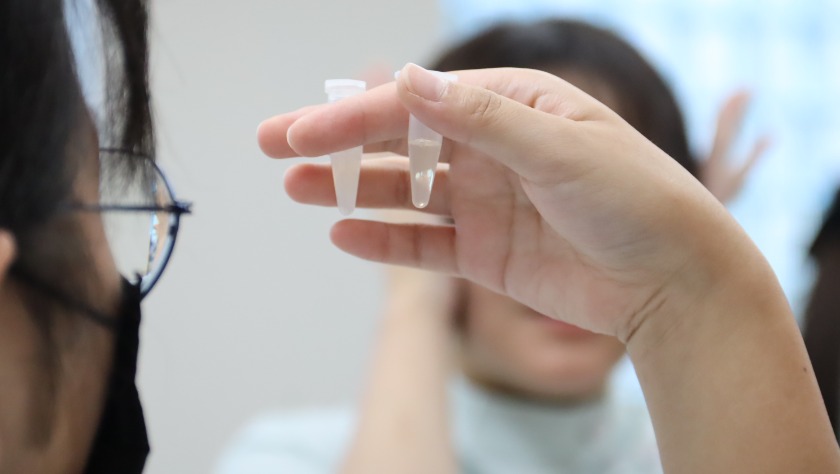

動物病院の現場を意識し、スタッフ犬の血液を使い、「血液型検査」と「クロスマッチ検査(交差適合試験)」という二つの重要な検査を、実際に自分の手で行います。

初めての検査に緊張!

検査に入る前には、バイタルチェックをいつも通り行います。

動物を落ち着かせるための保定(優しく支えること)や、採血後のケアなど、動物看護師の基礎的で重要な役割を実践します。

初めての血液検査を前に、学生たちの表情には緊張感が漂っていました。

「本当にこれでいいのかな」「失敗できない」

でも、動物たちの命を預かるプロになるためには、この緊張感を乗り越える経験が大切です!

仲間と一緒に、失敗を乗り越える!

実習では、遠心分離後の血液のサンプリングがうまくいかず、やり直しになるという失敗も経験しました。

でも、それは決して悪いことではありません。

「大丈夫、手順をもう一度、一緒に確認しよう!」

学生たちは、先生のサポートを受けながら、チームで協力し、手順を一つずつ丁寧に確認し直しました。

一人では焦ってしまうことも、仲間と声を掛け合うことで、冷静さを取り戻し、正確な検査へと進むことができます。この実習は、知識の正確さだけでなく、チームで課題を乗り越える力を養う、最高の機会となりました。

「スキ」を確かな「技術」に変えてプロになる

今回の実習で、学生たちは「輸血前検査」がいかに動物の命を守るために重要か、そして、その検査を正確に行う自分たちの技術が命に直結していることを実感しました。

血液が凝集していないか、小さな変化も見逃さない集中力。

手順を確実に踏むための慎重さ。

これらはすべて、「動物が好き」という「スキ」を原動力に、専門家として必要な実践力を高める経験です。

失敗も成功もチームで乗り越えながら、動物医療を支えるプロフェッショナルになりましょう!

動物が好き!トリマーやグルーマーをめざしたい!

そんな方はぜひオープンキャンパスで授業を体験してみてください。

高校1・2年生や社会人の方、保護者様も参加できますので、ご家族やお友達とお気軽にお越しください。

学校生活や就職について先生や在校生に聞くこともできますよ。

ご予約はこちらから

SNSでは過去のオープンキャンパスや日々の授業、学校生活の様子を随時アップしています。

フォローお待ちしています♪

【Instagram】 ♪可愛いスタッフアニマルたちの日常更新中♪