技術の基礎を学ぶ製パン実習

パティシエ・ベーカリー学科の学生たちは、初の製パン実習に取り組みました。

パン作りの基本中の基本であるバターロール。

生地を均一な大きさに分ける「分割」、表面をなめらかに整える「丸め」や「成形」、そして「焼形」。

それぞれの工程には、美しい焼き上がりと美味しいパンを作るための重要な意味があります。特に「丸め」は、パンの組織を整え、ガスの量を調整するために欠かせない工程です。

もし丸めが不十分だと、焼き上がりの膨らみが悪くなるだけでなく、生地のきめが粗くなり、パサついた食感になってしまいます。学生たちは、先生の丁寧な指導のもと、一つひとつの工程に真剣な眼差しで取り組んでいました。

今回はあえて、あらく丸めたパンを作り失敗したパンと成功したパンを食べ比べ。

やはりパサついて、美味しくなかったみたいです。基礎的なことをしっかりと。どの工程でも大事ですね。

知識を深める集団調理の座学

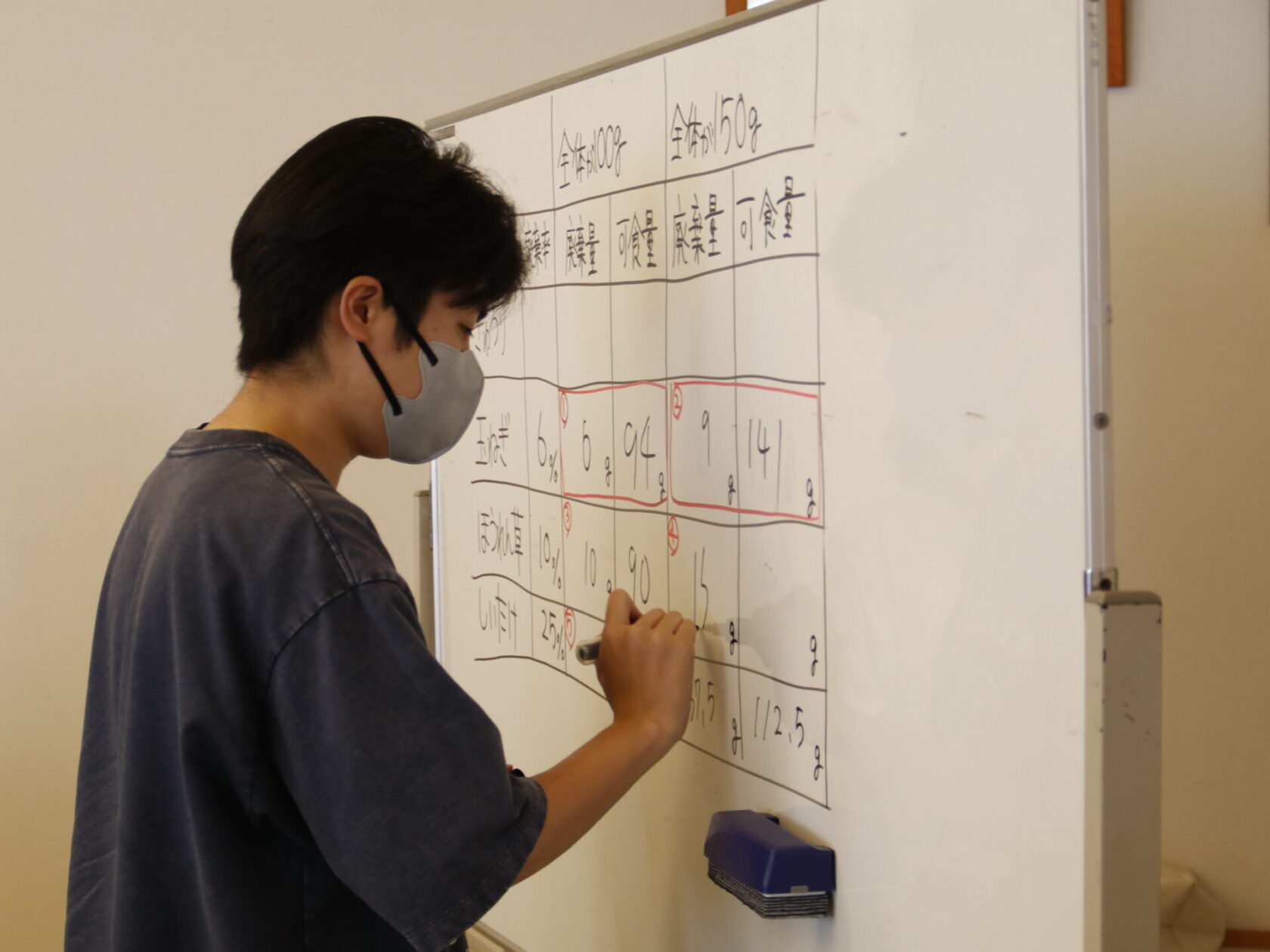

一方、高度調理学科の1年生たちは、実習ではなく集団調理の座学です。

今日のテーマは、レストランや給食施設などで大量の料理を作る際に必須となる「野菜の廃棄量と可食量の計算」でした。

一見地味に思えるこの作業ですが、食材を無駄なく使い、コストを抑える上で非常に重要な知識です。

この集団調理で学ぶ原価計算や食材の管理といった考え方は、実は西洋・中国・日本料理など、あらゆるジャンルの料理に応用できる、料理人の土台となるスキルです。

さて、1年生の製パン実習と集団調理の座学と新しい授業が始まりました。

これからたくさんの料理やデザート・パンを作り始めていきます。1年生の中には高校3年生の時にもらった「スキウサギ」を持っている人も!

これからも、学校生活スキ進みましょう!!